| 吉瀬の地勢と歴史 | |

|

|

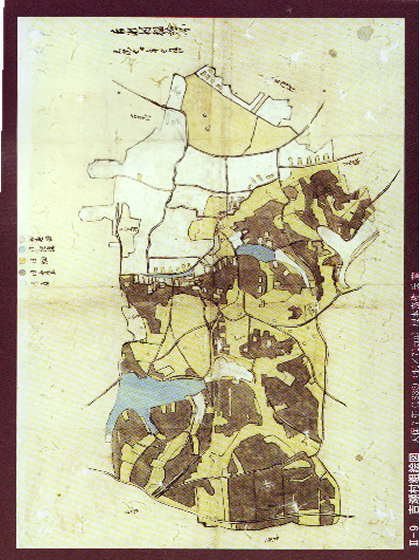

| 「吉瀬」は東京の北東約50キロ研究学園都市として知られる「つくば市」にあります。 つくば市は人口20万人からなる茨城県南の中核都市で、北に名峰「筑波山」、南にカッパ 伝説を今に伝える「牛久沼」、東には近世城下町「土浦市」や、満面の水をたたえる大湖 「霞ヶ浦」、そして西には悠々と流れる小貝川と、自然の恵や歴史文化に囲まれた悠久の 地です。 つくばの都心より東に3.5km土浦市に接する緑豊かな田園地域に吉瀬があります。 区域の南に広がる平地林(里山)は約80haで隣接する土浦市宍塚地区分を含めると220haに及 び、首都圏有数の規模をもちます。また、北には水田が広がりその間に旧家が軒を連ね静 かな佇まいを見せています。今も四季を通じて尽きることのない湧水が湧きい出、高低20m あまりの丘の上からは筑波山をはじめとした山系を遠景とし、そこを水源とし霞ヶ浦にそそぐ 桜川両岸の水田地帯が見渡せます。 |

|

|

|

| 近世まで、現在の平地林区域も多くは畑作の耕地として土地利用されておりましたが、 明治期の精密な地図では松樹林地として記録されており、土地利用の転換が図られた のが見て取れます。また、一角には湧水池「天王池」もあり、豊かさに一層の風情を添え ています。 地内からは縄文後期からの土器の出土がみられ、一帯をなした土浦市宍塚地内には 国指定の史跡「上高津貝塚」もあり、古代よりの生活の痕跡が伝わります。また、数々の 古墳や館跡、社寺も複数留め歴史を偲ぶことができます。元来、集落は区北部の低地部 に立地していましたが、戦国期現在の位置に集団移転となった伝承があり、今も小字や 祠の跡を通して旧集落の名残をみることができます。 |

|

|

|

| 地区名の「吉瀬」は、近世にはすでに用いられており、さらにさかのぼる中世期、霞ヶ浦 の水域が当地近くまで広がっていた頃に、瀬を中心に広がりをもったところから地理用 語となり、吉はそののち縁起から接頭語的に用いられたのではないかと推測されますが 定かではありません。。 現在の「吉瀬」は世帯数100あまりからなり、古来農業を生業とした方々と研究学園 都市建設とともに移り住んだ新しい方々とが共存する豊かな住区を構成しており、のど かさと同時に便利さも合わせもつ「とかいなか」です。 (文責/事務局・根本) |