| ●背 景 | |

| 筑波山の山裾一帯は最近まで瓦製造業が盛んであった。そこには製造に必要な 原材料「粘土」の埋蔵が背景にあった。今日、瓦を 含む窯業は多様を極め、熾烈 な市場競争化の中にある。その結果筑波山周辺での瓦製造は衰退をみた。 そうした中、TXの開業を通じて筑波山観光が活況をみているが、万葉賛歌筑波 山観光経済的な波及や観光アメニティ向上への期待が高まっている。 そこでは地 場の潜在資源、設備、人材の活用が、訴求力をは かる上で重要である。 |

|

| ●つくば瓦製造の歴史と現状 | |

| つくば市における瓦製造は筑波山山すその神郡に代表された。明治初期にはじまった瓦製造は 昭和40年代にピークを迎え、3事業所が操業した。その後平成に入り、衰退し、目下は1事業所 がささやかに製造しているにすぎない。 一方、同じ産地であった筑波山西の真壁を見ると、製品の多様化が図られ、目下も「土管」製造、 「植木鉢」製造、「埴輪」製造に特化して一定の業績を維持している。 |

|

| ●観光との接点 | |

| 筑波山観光の特徴は山麓にみる自然の豊かさを対象とした軽登山観光と、神社周辺に 集積した観光施設(旅館ホテル、温泉、土産物店など)利用の行楽型観光に代表される。 一方で文化をキーワードとした観光振興が後手となっている。万葉の時代から始まる人 文資源(歴史、産業、農業、生活、民俗など)が相当潜在しており、一部は整備もすすみ (平沢遺跡など)今後、面的な振興が期待される。 また、観光動機も見学型から体験型に移行してきており、これらのソフト開発が求められ ている。 |

|

| ●活性化ソフトの試行 | |

| 平成18年11月、神郡を中心に田井地区を対象として「田井の里の秋祭り」が開催された。 その中に「つくば道・神郡通りあかりのプロムナード」があった。日本の道100選の一つ「つ くば道」のイメージアップを趣旨としたもので、筑波大学安藤研究室とつくば田園文化との共 同開催で行われた。地元田井小学校6年生も参加し、郷土学習、校外授業の位置づけでも あった。40組に及ぶ灯籠づくりを通じ確認されたのは、既存の製造ラインでも多様な製品化 が可能であること。体験化プログラムが可能であること。製品の独自性、クオリティが高いこと。 市場ニーズに対応できること。などである。 |

|

| ●展望 | |

| この成果は歴史の道、町並みの沿道演出と同時に基礎的な地場の原材料資源と機械設備、人材資源とが一元できたことである。 これをベースに平成19年度、次のことについて研究会を設け活動する。 ①地元粘土及び瓦型による造形試行 ②体験プログラムの開発 ③新用途製品の開発、市場ニーズの調査 ④瓦産業歴史資料の活用(製造所を含む) ⑤地域の活性化への参画 |

|

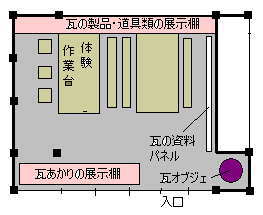

| ●研究会アンテナ工房の開設 | ||

| 神郡の歴史的な街並みの一角にある店造りの古民家(長屋門)空き室を用 いアンテナ工房を設け、地域社会との接点とする。 |

|

|

| ●スケジュール | ||

| 平成19年3月 | 研究会発足 、アンテナ工房予定室清掃 | |

| 4月~ | 研究会例会スタート(月1回ペース/夜) ・調査(歴史、設備、特性、コスト等) ・試作 ・改修、展示計画、展示品借用、展示 |

|

| 7~9月 | 製作体験会(一般、田井小学校児童)開催 | |

| 10月 | 焼成、あかりのプロムナード開催、 | |

| 11~12月 | 試作品展覧会、試験販売 | |

| 平成20年1月~ | 成果のまとめ、記録づくり | |

| 3月 | アンテナ工房一旦終了、研究会の今後協議 | |

●運営

305-0022つくば市吉瀬1679-1つくば文化郷内

つくば田園文化

代表 根本健一

電話 029-857-3355内

Email villa@iinet.ne.jp

・運営幹事 塩谷良太

多摩美術大学工芸学科卒

H16年 筑波大学大学院総合造形研究科修了

※当研究会の運営にはH&C財団の助成金が含まれています。